Martin Angelmaier, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Niederösterreich, im Gespräch, warum der Wasserschatz der Niederösterreicher noch lange anhält und wie er sinnvoll genutzt werden kann. Mit Video.

Das Klima verändert sich, auch die nutzbaren Wasserreserven sind beeinflusst. Wird in Niederösterreich das Wasser knapp?

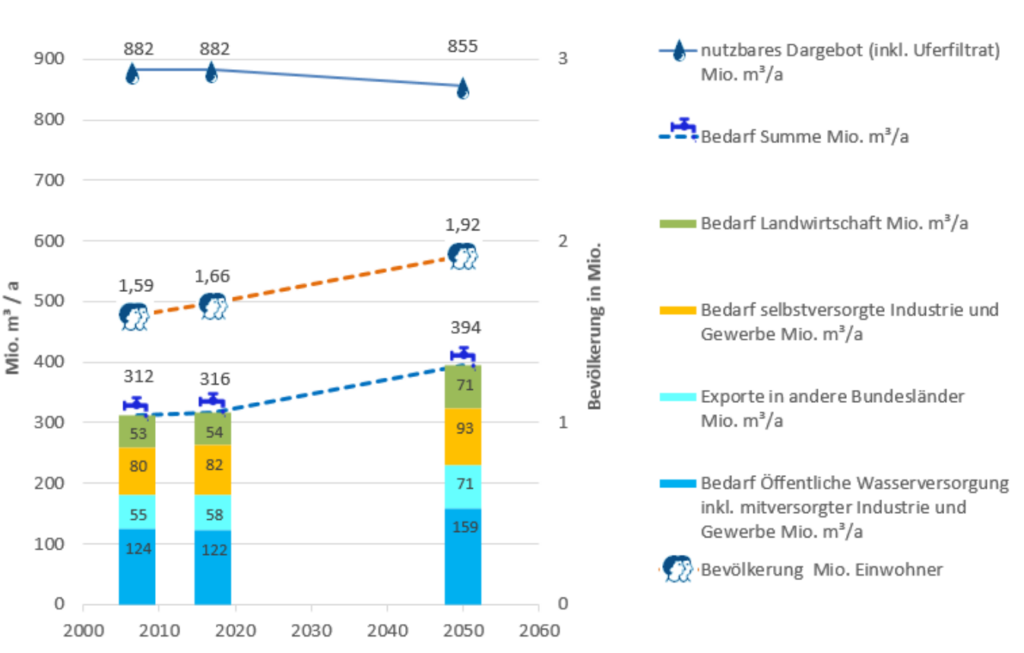

MARTIN ANGELMAIER: Niederösterreich ist in der sehr guten Situation, den gesamten Trinkwasserbedarf über Grund- und Quellwasser abdecken zu können. Angesichts steigenden Bedarfs und angesichts von Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, haben wir bei der Universität für Bodenkultur eine große Studie in Auftrag gegeben. Eine der Kernaussagen ist, dass wir derzeit bei weitem ausreichende Wasserreserven in Niederösterreich haben. Derzeit haben wir ein Wasserdargebot von etwa 880 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das ist das nutzbare Grundwasser, das nachhaltig gebraucht werden kann, ohne dass man an den Reserven Raubbau betreibt. Dem steht ein jährlicher Bedarf von etwas über 300 Millionen Kubikmetern gegenüber. Das setzt sich zusammen aus dem Bedarf der Gemeinden, Bedarf für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft. Auch berücksichtigt sind Exporte in andere Bundesländer, insbesondere mit der Wiener Hochquellenwasserleitung in die Stadt Wien.

Wie verändert sich das Verhältnis von Reserven zum Verbrauch?

Bis zum Jahr 2050 wird sich der Bedarf auf 400 Millionen Kubikmeter erhöhen. Das ist weniger durch den Klimawandel bedingt, sondern durch das Wachstum der Bevölkerung. Wir rechnen mit knapp zwei Millionen Einwohnern bis zum Jahr 2050 in Niederösterreich. Gleichzeitig wird auch aufgrund des Klimawandels das nutzbare Dargebot rückläufig sein auf etwa 850 Millionen Kubikmeter. Das heißt aber, dass wir auch 2050 absehbar ausreichend Trinkwasser landesweit zur Verfügung haben werden. Allerdings, und das ist eine wichtige Einschränkung, sind Wasserbedarf und Wasserdargebot in Niederösterreich regional sehr unterschiedlich verteilt.

Wir werden auch 2050 ausreichend Trinkwasser zur Verfügung haben. Allerdings sind Bedarf und Dargebot sehr unterschiedlich verteilt.

Martin Angelmaier, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft im Amt der NÖ Landesregierung

Wo sind die Regionen, wo es eng werden könnte?

Das sind vor allem die Regionen nordöstlich und östlich des Landes, sprich das Weinviertel und Teile des südlichen Wiener Beckens. Hier rechnen wir damit, dass aufgrund zunehmender Temperaturen die Verdunstung steigen wird, und durch die steigende Verdunstung kann dann weniger Wasser in das Grundwasser einsickern. Ein zweiter Faktor, warum die Grundwasserneubildung rückläufig sein wird, ist die Verlängerung der Vegetationsperiode. Das beobachten wir jetzt schon, wo etwa zwei Wochen im Frühling und zwei Wochen im Herbst die Pflanzen länger wachsen. Und sobald eine Pflanze wächst, entzieht sie dem Boden Wasser und das ist dann Wasser, das dann im Winter nicht ins Grundwasser hineinsickern kann. Ein dritter Faktor ist auch eine Veränderung der Niederschlagsverteilung.

Was wird sich beim Niederschlag ändern?

Die Szenarien gehen davon aus, dass sich die Jahresniederschlagsmengen nicht wesentlich ändern werden, aber die Verteilung ändert sich. Das heißt, wir werden zukünftig vermehrt lange Trockenperioden haben und Phasen, wo es innerhalb von kurzer Zeit sehr viel, sehr intensiv regnet. Und diese sehr intensiven Niederschläge können vom Boden nicht so gut aufgenommen werden wie so ein klassischer Landregen. Optimal wäre für die Grundwasserneubildung auch eine ausreichende Schneelage im Winter. Die Schneelagen sind aber rückläufig. Darum müssen wir vor allem im Nordosten und Osten mit rückläufigen Grundwasserneubildungen rechnen.

Wie sehr wird das Wasserdargebot in stark betroffenen Regionen zurückgehen?

Wir haben bei der Studie einen Wert von etwa Minus zehn Prozent erhalten. Eine Studie des Bundes hat auch Extremszenarien berücksichtigt. Für den Worst case wird mit einem Minus von 30 Prozent gerechnet. In mittel betroffenen Gebieten, etwa dem Wienerwald, rechnen wir mit minus fünf Prozent, während in den großen Grundwassergebieten entlang der Donau, also vor allem im Tullnerfeld, aber auch im Bereich der Nördlichen Kalkalpen davon ausgegangen wird, dass auch zukünftig ausreichende Grundwasserreserven vorhanden sein werden.

Es gibt Pläne, Donauwasser vermehrt zu nutzen. Wie steht das Land dazu?

Das Donauwasser wird schon jetzt genutzt, auch für Grundwasseranreicherung und zwar durch den Marchfeldkanal. Wir sind sehr froh, dass es diese Anlage gibt. Damit kann einerseits Donauwasser direkt zur Bewässerung verwendet werden. Zum anderen aber gibt es große Versickerungsanlagen, wo das Wasser der Donau gezielt in den Untergrund gelangen kann, um den Grundwasserkörper im Marchfeld zu stabilisieren. Für die Zukunft gibt es auch Überlegungen, noch im größeren Stil Donauwasser auch für die Bewässerung beispielsweise im Weinviertel heranzuziehen. Denn mit den regional vorhandenen Grundwasserreserven wird es mit Sicherheit nicht möglich sein, die Landwirtschaft flächendeckend zu versorgen.

Aber auch beim Trinkwasser, soll es überregionale Versorgung geben …

Ich habe vorher schon erwähnt, dass Bedarf auf der einen Seite und Wasserdargebot auf der anderen Seite regional sehr unterschiedlich verteilt sind. Und daher ist es eine der wichtigsten Strategien des Landes, hier für einen Ausgleich zu sorgen. Es gibt in Niederösterreich schon jetzt ein sehr gut ausgebautes Netz mit überregionalen Transportstrukturen, auch mit überregionalen großen Wasserversorgern, etwa EVN Wasser oder beispielsweise den Wasserverband Triestingtal- und Südbahngemeinden, die in Summe gut ein Drittel der Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen. Diese Netze werden weiter ausgebaut. Die EVN baut beispielsweise derzeit eine Transportleitung aus dem Donauraum bei Krems ins zentrale Waldviertel.

Was würden Sie sagen, ist es sinnvoll, jetzt Wasser zuzukaufen oder eher sinnvoll, den Brunnen zu graben und die eigenen Ressourcen so gut wie möglich zu nutzen?

Genau zu dieser Frage hat das Land Niederösterreich ein strategisches Planungsinstrument für Gemeinden entwickelt, den sogenannten Trinkwasserplan. Wenn eine Gemeinde einen solchen Plan erstellen lässt, wird der zu 40 Prozent vom Land gefördert.

Insellösungen allein werden also wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen nicht so erfolgreich sein wie Kooperationen in irgendeiner Form …

Im Sinne der Versorgungssicherheit propagieren wir, sich mit anderen Gemeinden zu vernetzen. Das muss gar nicht permanent sein, sondern zumindest eine Notverbindung, dass man sich gegenseitig aushelfen kann. Es geht darum, auch die Wasserversorgung auf ein zweites oder drittes Standbein zu stellen. Also auch in einem anderen Gebiet einen zweiten Brunnen zu errichten. Wenn der eine Brunnen ausfällt, hat die Gemeinde einen anderen. Nur so wird man langfristig auch Versorgungsicherheit garantieren können.