Es ist enorm schnell gegangen mit der politischen Entscheidung für ein reines Hauptwohnsitzerwahlrecht in Niederösterreich: Im November gab´s erste vorsichtige Signale, ein Schreiben der Gemeindevertreter an die Klubs mit klaren Forderungen, Verhandlungen und Gespräche und bereits Ende Jänner die Einigung: Am 24. Februar bereits soll der Beschluss im Landtag fallen. Ab 1. Juni wird das neue Wahlrecht dann gelten. Wahrscheinlich war es so etwas wie ein “politisches Mondfenster”, das nur alle paar Jahre aufgeht, das nun eine jahrzehntelange Diskussion über alle möglichen Regelungen für Zweitwohnsitzer zu einer ersten klaren Zwischenentscheidung geführt hat. Und diese Wahlrechtsentscheidung, die wird nun die Basis für weitere Schritte sein, die dann hoffentlich keiner “politischen Mondfenster” mehr bedürfen, sondern von guter menschlicher und gerechter kommunalpolitischer Verantwortung getragen sein werden.

Nur mehr Hauptwohnsitzer werden bei Landes- und Gemeindewahlen wählen dürfen!

Für das Führen der Wählerevidenzen bringt das absolute Klarheit und bei Wahlen sind Anfechtungen der Wählerlisten, die bei vergangenen Wahlkämpfen für massive politische Unruhe in ohnehin “heissen” Wahlzeiten gesorgt haben, zukünftig nahezu ausgeschlossen. Für die Gemeinden ist nun auch der Aufwand deutlich geringer. Die seit einigen Jahren sehr aufwändigen Nachforschungen zum “ordentlichen Wohnsitz” gibt es dann nicht mehr.

Ja: Wir werden dadurch auch Wählerinnen und Wähler verlieren

In absoluten Zahlen werden wir Wählerinnen und Wähler verlieren – das ist schon allein “rechnerisch” klar, wenn knapp 300.000 Zweitwohnsitzer als „Potential für einen ordentlichen Wohnsitz“, der bisher zur Wahl berechtigt hat und rund 90.000 in den Wählerevidenzen erfasste Zweitwohnsitzer landesweit wegfallen. Umgekehrt haben wir in den Gemeinden bei vorangegangenen Wahlen beobachtet, dass die Wahlbeteiligung von Zweitwohnsitzern ohnehin immer geringer geworden ist und bereits deutlich unter jener von Hauptwohnsitzern lag. Natürlich „schmerzen“ Beispiele, wie der Landjugendobmann, der als Student einen Hauptwohnsitz in Wien hat und nun nicht mehr wählen kann. Oder, wenn „eine gute Bekannte“, die immer wieder im Ort bei ihrem Wochenendhaus ist, davon betroffen ist. Aber wenn im Meldegesetz der >> Hauptwohnsitz mit dem Ort definiert ist, der als Mittelpunkt der Lebensbeziehungen gilt, dann ist diese Regel nicht nur von den Bürgern einzufordern, sondern auch von uns im Sinne der Klarheit und Transparenz zu akzeptieren.

Kann das neue Hauptwohnsitzerwahlrecht nun auch zu mehr Hauptwohnsitzern motivieren?

Vor allem Medienvertreter, mit denen ich das diskutiert habe, glauben das vorerst nur bedingt. Denn während unsere Vorfahren Jahrhunderte für das Wahlrecht und die demokratische Mitbestimmung – auch auf Gemeindeebene – gekämpft haben, sind heute immer geringere Wahlbeteiligungen Realität. Die Gründe sind gesamtgesellschaftlich wohl manigfaltig, haben aber sicher auch damit zu tun, dass es nichts „ganz Großes“ mehr zu erreichen gibt und Wahlbeteiligungen heute nur dann steigen, wenn es um eine Auseinandersetzung mit hoher „Emotionalität“ geht. Und es wird deshalb die Frage an uns in den Gemeinden sein, ob wir zukünftige Gemeinderatswahlen auch zu Abstimmungen über den Bestand unserer Gemeinden – unabhängig davon – welche Partei jemand wählt – machen können. Während wir bisher Zweitwohnsitzer zum Wählen motiviert haben, werden wir sie jetzt zum Hauptwohnsitz und in dessen Folge als Wähler für unsere Kommunen motivieren müssen!

Mittel- und langfristig geht´s um das finanzielle Auskommen der Gemeinden

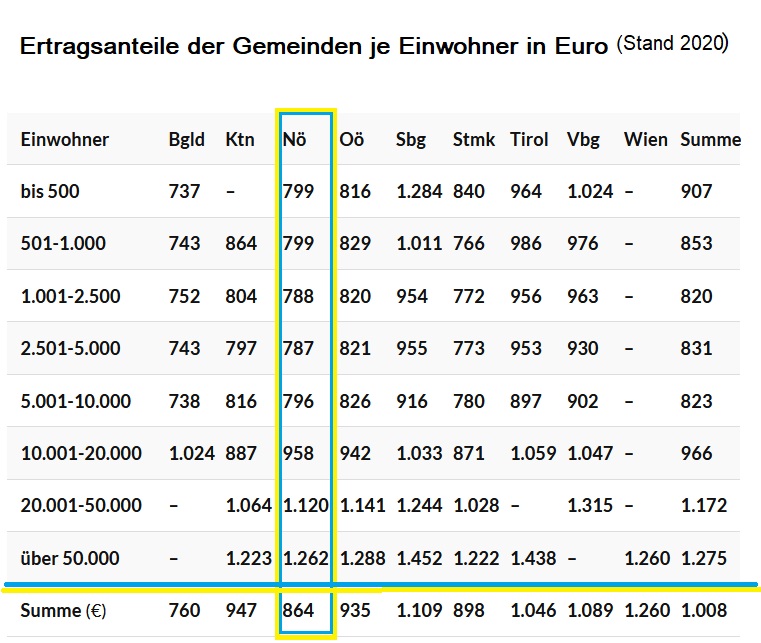

Die Hauptwohnsitzerfrage ist natürlich auch eine „finanzielle Frage“. Denn zwischen € 800,– und € 1.100,– (ausgenommen St.Pölten – € 1.262,–) pro hauptgemeldeter Person und Jahr entscheiden mit darüber, ob eine Gemeinde finanziell alle ihre Leistungen erfüllen kann oder nicht. Und immerhin sind mehr als 1/3 aller Gemeindeeinnahmen an diese bundeseinheitlichen Ertragsanteile gebunden. Damit ist zukünftig ein Bekenntnis unserer Bürgerinnen und Bürger zum Lebensmittelpunkt mittels Hauptwohnsitz und Wahlrecht auch ein finanzielles Bekenntnis zu unseren NÖ Gemeinden. Wenn diese Abkehr vom “Rosinenpicken” und von der individuellen “Wohnsitzwillkür” mit der Wahlrechtsreform aber nicht gelingt, dann muss als nächster Schritt zu größtmöglicher Gerechtigkeit eine Zweitwohnsitzabgabe kommen. So wie wir das in unserem gemeinsamen Schreiben mit dem SPÖ-GVV gefordert haben und über deren mögliche Ausgestaltung uns auch Gespräche zugesagt worden sind.

Jetzt die Vorteile eines Hauptwohnsitzes in einer NÖ. Gemeinde transparent machen

Zunächst sind aber wieder wir selbst gefordert, um die nun öffentliche Diskussion über das Wahlrecht auch für einen Diskurs über die Vorteile, die eine Hauptwohnsitzmeldung jetzt schon bringt, zu nutzen. Vom Kindergartenplatz bis zum Zuschuss beim Musikschulunterricht, von der Wohnbauförderung bis zum ermäßigten Klima-Monatsticket für Studenten oder zur Seniorenrunde müssen wir den Menschen die direkten und indirekten Leistungen unserer Gemeinden in einer Zeit, wo alles selbstverständlich geworden ist, wieder näherbringen. Und wir sind gefordert noch mehr zu vermitteln, dass ein „Gemeinwesen“ – gerade in unseren kleinstrukturierten Kommunen – nur funktioniert, wenn es auch von Menschen mit Verantwortung für ihren Ort mitgetragen wird. Frei nach dem Satz von John F. Kennedy „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst” sind Hauptwohnsitz und Wahlrecht keine frei gewählte Zugabe zum Mittelpunkt der Lebensbeziehungen, sondern Teil einer Mitverantwortung für diesen Lebensmittelpunkt, den jeder und jede von uns seine „Heimat“ nennt. Und einen Heimatort, wo die Straßenbeleuchtung brennt, wo der Schnee geräumt ist, die Nahversorgung und Kinderbetreuung funktionieren und das Veranstaltungs- und Kulturangebot gesichert ist, das wünschen sich selbst “multilokale” Bürgerinnen und Bürger zu jeder Zeit!