Brunnenbaumeister Martin Bachner über die 10.000 Jahre alte Kulturtechnik der Wasserförderung. Ein Streifzug von Aquädukten bis hin zu modernsten Bohrmethoden – und warum er Bürgermeistern trotz modernster Technik zu Rutengehern rät.

Auf einem der Hügel des Mostviertels, zwischen mächtigen Vierkanthöfen, befindet sich das Haus von Brunnenmeister Martin Bachner. Der Fachgruppensprecher der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat in seiner langen Karriere schon Wasserwerke für Städte gebaut. Angefangen hat aber alles hier, auf einem Hügel des Mostviertels. „Wenn man sich umschaut, wird man hier nirgends ein Oberflächengewässer finden. Trotzdem stehen riesige Höfe auf den Hügelkuppen. Das bedeutet, hier mussten tiefe Brunnen gegraben werden.“ Auch Bachner griff in seiner Lehrzeit in den 60er Jahren noch zum Spaten. In 70 Metern Tiefe in einem nicht ganz zwei Meter breiten Schacht. „Das ist schon Schwerarbeit und auch psychisch herausfordernd. Aber ohne Wasser kein Haus, kein Bauernhof, keine Städte.“

Grundvoraussetzung für Zivilisation

Schon immer waren Ansiedelungen abhängig vom Zugang zu Trinkwasser. Anfangs waren Oberflächengewässer, Quellen oder Wasserlöcher die Grundvoraussetzung für Zivilisation. Je mehr Wasser in guter Qualität zur Verfügung stand, umso größer konnte eine Ansiedlung werden. Irgendwann begann die Menschheit dann Löcher zu graben, um an den Lebensquell zu gelangen. Bachner: „Die ersten bekannten Brunnen stammen aus der Steinzeit. Archäologische Funde zeigen, dass in verschiedenen Teilen der Welt, wie dem Nahen Osten und Nordafrika, Brunnen bereits vor mehr als 10.000 Jahren existierten.“ Gegenüber Oberflächengewässern zeichneten sich die Brunnen dadurch aus, dass das Wasser durch Erdreich und Sande gefiltert wird. Es ist daher in der Regel sicher. Ab dem Zeitpunkt wachsender Siedlungen war das wichtig, denn die Flüsse dienten auch gleichzeitig als Kanalisation und Müllabfuhr. Dadurch wurden auch die Techniken des Brunnenbaus ausgefeilter. Bachner: „Im antiken Ägypten wurden unter anderem Schachtbrunnen und Schöpfbrunnen verwendet. Die berühmten ägyptischen Pyramiden sind auch mit Brunnen ausgestattet, um die Wasserversorgung für die Arbeiter sicherzustellen.“ Wahre Meister der Wasserversorgung waren die Römer. Sie bauten Aquädukte, um Wasser über weite Strecken zu transportieren, und errichteten zahlreiche Brunnen in den Städten zur Versorgung der Bevölkerung. Quellen im umliegenden Bergland wurden gefasst und bis auf die Stadtplätze geleitet, wo frisches Bergwasser sprudelte.

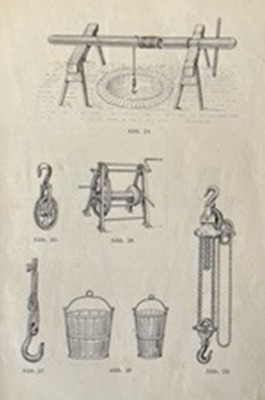

Bachner: „In den heutigen österreichischen Gebieten wurden Aquädukte gebaut, um Wasser in die Städte zu bringen. Ein Beispiel ist das Aquädukt von Carnuntum (heute Petronell-Carnuntum), das die Stadt mit Wasser versorgte. Eigentlich war das die gleiche Technik, mit der fast zwei Jahrtausende später die erste und zweite Wiener Hochquellwasserleitung errichtet wurden.“ Im Mittelalter wurde der Brunnenbau weiterentwickelt, um den Bedarf an Wasser für die wachsenden Städte zu decken. Brunnen wurden tiefer und komplexer, und es wurden verschiedene Mechanismen entwickelt, um das Wasser effizienter zu fördern, wie zum Beispiel die Verwendung von Schöpfkübeln oder Wasserschöpfrädern. Bachner: „Viele Städte hatten zentrale Brunnenplätze, die als wichtige Treffpunkte dienten und gleichzeitig die Wasserversorgung sicherstellten. Ein bekanntes Beispiel ist der Hauptplatz in Graz, wo sich der Schlossbergbrunnen befindet.“ Während der Barockzeit erlebte der Brunnenbau in Österreich eine Blütezeit. Prächtige Brunnen wurden in den Gärten von Schlössern und Palästen errichtet, um den Reichtum und die Macht der Herrscher zu symbolisieren. Ein berühmtes Beispiel ist der Alte Marktbrunnen in Salzburg, der ursprünglich 1685 erbaut wurde. Bachner: „Die klassischen Barockbrunnen, wie sie auch in vielen Städten und Schlössern Niederösterreichs zu sehen sind, dienten aber nicht mehr dem eigentlichen Zweck der Wasserversorgung. Es war eher zur Schaustellung von Wohlstand: Seht her, wir können es uns leisten, mit einem derartig kostbaren Gut wie Wasser verschwenderisch umzugehen.“

Brunnen nicht nur zur Wasserversorgung

Mit dem Fortschritt der Technologie im 18. und 19. Jahrhundert wurden Brunnenbau-Techniken weiter verbessert. Die Erfindung von Dampfmaschinen und später von elektrischen Pumpen ermöglichte es, das Wasser effizienter und in größerem Maßstab zu fördern. Tiefbohrungen wurden ebenfalls häufiger, um an tiefere Grundwasserreserven heranzukommen. Die Grundlagen für unsere heutigen Techniken der Wasserversorgung wurden gelegt. Heutzutage werden Brunnen für verschiedene Zwecke genutzt, von der Wasserversorgung für Städte und landwirtschaftliche Gebiete bis hin zur Bewässerung von Gärten und Parks. Moderne Brunnenbau-Methoden umfassen das Bohren von Tiefbrunnen, das Einbringen von Rohren zur Wasserentnahme und die Verwendung von Pumpen, um das Wasser an die Oberfläche zu befördern. Bachner: „Heute beginnt jeder Brunnenbau mit einem geologischen Gutachten. Danach legt man die geeignete Methode fest. Zusätzlich zum klassischen Trinkwasserbrunnen werden heute auch immer öfters Brunnen für Wärmepumpen geplant. In Zukunft sorgt der Brunnenbau nicht nur für Wasser, sondern auch für Wärme und Kühlung von Gebäuden.“

Wünschelrute kommt immer noch zum Einsatz

Trotz modernster Technik hat aber auch noch uralte Tradition ihren Platz. Etwa die Wünschelrute. Bachner: „Grundsätzlich sehe ich den Rutengeher als psychologische Unterstützung zum Finden eines Brunnenplatzes. Ich glaube nicht daran, dass Wasser so effizient gefunden werden kann. Aber wenn die Geologie sagt, dass Wasser da ist, empfehle ich trotzdem bei jedem Projekt, auch bei öffentlichen, einen Rutengeher hinzuzuziehen. Denn in der Bevölkerung ist der Volksglaube so stark verankert, dass die Akzeptanz einfach besser ist, wenn man die 300 Euro investiert. Ich hatte schon einen Fall, wo kein Wasser beim Brunnenbau gefunden wurde und der Bürgermeister zurücktreten musste, weil er keinen Rutengänger engagiert hat.“